Videoüberwachung (DSGVO): Hinweisschild (Muster)

Du hast mit Sicherheit in deinem Leben schon etliche Hinweisschilder zu einer Videoüberwachung gesehen. Es gibt sie in allen möglichen Variationen. Und wenn du gerne in andere EU-Mitgliedsstaaten reist, wirst du dort wiederum auch andere Schilder zur Videoüberwachung gesehen haben.

Während in Deutschland die Schilder meist einen weißen Hintergrund und ein blaues Kamera-Piktogramm nutzen, finden wir in Spanien z.B. ganz häufig gelbe Videohinweisschilder, die ich persönlich wesentlich sinnvoller finde.

Aber das ist letztlich Geschmacksache.

Ich bin überzeugter Anhänger der GM-Methode. Das bedeutet, dass die Umsetzung von datenschutzrechtlichen Anforderungen – soweit es geht – nach gesundem Menschenverstand (GM) erfolgt. Wir schauen uns also den Sinn und Zweck einer Norm an und versuchen, die Anforderungen der DSGVO praktikabel umzusetzen.

Und so nähern wir uns auch der Videoüberwachung:

Frühere Rechtslage

Während wir früher relativ einfache Hinweisschilder zur Videoüberwachung benötigten (mein Beitrag zur alten Rechtslage) und nur der Umstand der Beobachtung und die „verantwortliche Stelle“ (heute: „Verantwortlicher“) durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen war, haben wir es heute mit der gesamten „Armada“ der Informationspflichten aus Art. 13 DSGVO zu tun.

Alle erforderlichen Informationen auf einem Schild?

Wenn wir alle Pflichtangaben aus den Art. 12, 13 DSGVO auf ein Schild pressen wollten, dann wäre das Schild gänzlich unbrauchbar und würde genau seinen Zweck verfehlen: Die transparente und übersichtliche Information des Betroffenen über die Videoüberwachung. Und das wäre gerade nicht gesunder Menschenverstand.

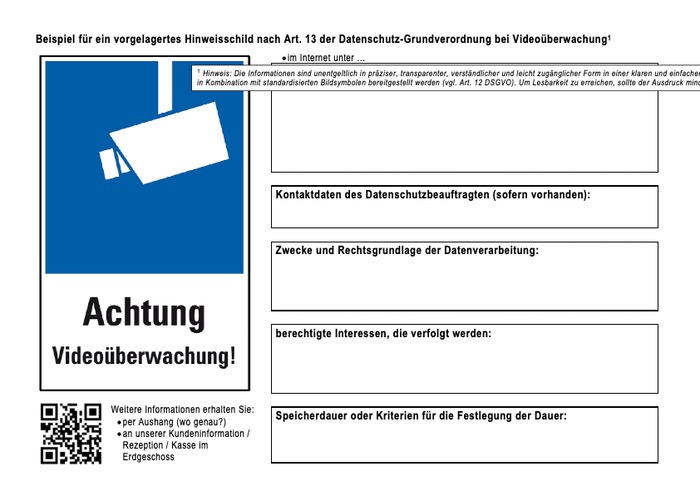

Der Ansatz der Aufsichtsbehörden

Auch die deutschen Aufsichtsbehörden haben sich Gedanken über Hinweisschilder zur Videoüberwachung gemacht und auch ein Muster mit Hinweisen dazu veröffentlicht. Das sieht so aus:

Ähnlich sieht es beim Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) aus. Auch da sehen die „Leitlinien 3/2019 zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Videogeräte“ (PDF) ähnliche Schilder vor. Ist auch kein Wunder. Denn die „Guidelines“ sind wohl federführend von der Berliner Aufsichtsbehörde bearbeitet worden.

Der Ansatz der Aufsichtsbehörden mit einem vorgelagerten Schild, das sozusagen „vor dem Betreten“ des überwachten Bereichs angebracht wird und durchaus weniger Informationen für Betroffene zur Verfügung stellt, halte ich für gut und praktikabel. Auf diesem vorgelagerten Schild können dann Hinweise angebracht werden, wo man die nach Art. 13 DSGVO vollständigen Datenschutzinformationen erhalten kann. Das kann z.B. auch ein Link auf eine Internetadresse sein (auch via zusätzlichem QR-Code).

Informationsüberflutung auf Schildern

Auch heute noch finden wir zuhauf Hinweisschilder zur Videoüberwachung, die sehr, sehr viele Informationen beinhalten.

Wahre Textwüsten tun sich hier teilweise auf.

Wenn im Freundes- und Bekanntenkreis in seltenen Fällen mal über Videoüberwachungsschilder gesprochen wird (ich fange diese Diskussionen nicht an – ich schwöre 😂), ist die primäre Wahrnehmung, dass „das“ Kleingedrucktes sei. Man würde das nicht lesen – genauso wenig wie AGB.

Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass diese Schilder in der Regel nur von „Datenschützern“ gelesen werden, also Menschen, die beruflich mit Datenschutzthemen befasst sind und vielleicht schauen wollen, wie „die anderen“ das so umsetzen. Für alle anderen ist es wohl häufig Verschwendung von Lebenszeit, so der O-Ton eines Bekannten von mir.

Ich habe außerhalb des genannten Personenkreises keine Menschen kennengelernt, die die Hinweise auf den Schildern gelesen haben oder gar lesen wollten. Ein Hinweis, dass eine Videoüberwachung stattfindet, wurde von den meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, für gut befunden. Dass „Wie“ einer Videoüberwachung hingegen wurde wenig relevant bzw. interessant wahrgenommen.

Muss denn nun alles, was in Art. 13 DSGVO als Pflichtinformationen für Betroffene anzugeben ist, auf einem Schild angegeben werden?

Nein, das muss es nicht. Es dürfte mittlerweile als anerkannt – gerade die europäischen Aufsichtsbehörden waren hier sehr konstruktiv – gelten, dass ein sog. Medienbruch bei Erteilung von Informationen zum Datenschutz zulässig ist.

Was bedeutet Medienbruch? Das ist ganz einfach an z.B. dem Hinweisschild für eine Videoüberwachung zu erklären: Es werden auf dem Schild einige Angaben zur Videoüberwachung und zum Verantwortlichen gemacht. Und dann wird für weitere Informationen auf ein anderes Medium verwiesen. Das kann z.B. das Internet sein. Denn heute hat der Großteil der Bevölkerung Zugang zum Internet – und zwar auch von unterwegs.

Und so sind z.B. in meinem Muster eines Hinweises zur Videoüberwachung nur Grundangaben zur Videoüberwachung gemacht.

Welche Zwecke sind rechtlich zulässig?

Die üblichen Zwecke einer Videoüberwachung können sich aus den Normen für die Videoüberwachung öffentlicher Stellen entnehmen lassen:

- Wahrnehmung des Hausrechts („Zutritt nur für Berechtigte“ bzw. Schutz/Ahndung von Zutritten Unberechtigter)

- Wahrnehmung berechtigter Interessen

Die Wahrnehmung berechtigter Interessen kann insbesondere die Prävention von Straftaten sein („präventiv“).

Viel häufiger werden die Interessen aber „repressiver“ Natur sein. Es geht also um die Fälle, in denen z.B. etwas gestohlen oder beschädigt wurde und die Videoaufzeichnungen für Zwecke der Beweissicherung und Ermöglichung der Strafverfolgung und damit auch der späteren Geltendmachung von zivilrechtlichen Ansprüchen wie z.B. Schadensersatz verwendet werden sollen.

Auch weitere Zwecke sind denkbar. Die Auflistung oben ist also nicht abschließend.

Warum an den einen besonderen Zweck denken solltest…

Die Rechtsprechung des EuGH zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO) ist (leider) geprägt durch ein sehr ausuferndes Verständnis.

Schon früher gab es Diskussionen darüber, ob z.B. die Tatsache, dass Brillentragende auf einer Videoüberwachungsaufzeichnung zu sehen sind, eine Information ist, die als Gesundheitsdatum i.S.d. Art. 9 DSGVO einzustufen ist.

Sowohl rechtswissenschaftliche Literatur als auch Aufsichtsbehörden haben dieser weiten Auslegung aber eine Absage erteilt und meist auf eine Verwendungsabsicht abgestellt. Wenn also kein Interesse an der Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten besteht, dann ist Art. 9 DSGVO nicht anzuwenden.

Diesem Ansatz hat der EuGH seit der „Meta Plaftforms“-Entscheidung (Urteil vom 04.07.2023, Az.: C-252/21) eine Abfuhr erteilt.

Nach Ansicht des EuGH ist Art. 9 DSGVO auch dann anzuwenden, wenn die Daten aufgedrängt werden. Einer Verwendungsabsicht bedarf es also nicht. Die reine Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten reiche aus, damit der Anwendungsbereich von Art. 9 DSGVO eröffnet ist.

Das Problem ist, dass ich – ohne gesonderte spezifische Rechtsgrundlage – in der Regel besondere Kategorien personenbezogener Daten nur mit einer Einwilligung der Betroffenen verarbeiten darf.

Für den Fall, dass die Daten für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich sind, sieht Art. 9 Abs. 2 lit. f) DSGVO eine Ausnahme vor. Und diese bezieht sich nach Erwägungsgrund 52 der DSGVO auch auf außergerichtliche Verfahren.

Es ist also sozusagen derzeit die einzige Chance, bei der vom EuGH vertretenen weiten Auslegung des Art. 9 DSGVO zu einer Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung von Personen zu kommen, bei denen ggf. aus den Videoaufnahmen Informationen abzuleiten sind, die besondere Kategorien personenbezogener Daten darstellen.

Empfehlung: Bei den Zwecken der Videoüberwachung sollte unbedingt auch immer dieser Satz (oder eine ähnliche Formulierung) angegeben werden:

Die Videoüberwachung erfolgt auch zur Verhinderung von Straftaten sowie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Angabe der Rechtsgrundlage

Nach Art. 13 Abs. 1 lit. c) DSGVO muss neben den Zwecken der Datenverarbeitung auch die Rechtsgrundlage angegeben werden.

Für öffentliche Stellen des Bundes ist § 4 BDSG die einschlägige Rechtsgrundlage. Die öffentlichen Stellen der Bundesländer finden in dem jeweiligen Landesdatenschutzgesetz ihre Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung.

Für Unternehmen, Vereine und andere nichtöffentliche Stellen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in aller Regel die einschlägige Rechtsgrundlage. Und diese ist auf dem Schild entsprechend anzugeben.

Wegen der angesprochenen weiten Auslegung des Anwendungsbereichs des Art. 9 DSGVO durch den EuGH empfehle ich zudem vorsorglich auch Art. 9 Abs. 2 lit. f) DSGVO i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrundlage anzugeben. Da Art. 9 Abs. 2 DSGVO nach der Rechtsprechung des EuGH selbst keine eigenständige Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung ist, muss zwingend noch Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO mit angegeben werden.

Welche berechtigten Interessen muss ich angeben?

In dem Muster für das Videoüberwachungsschild der Aufsichtsbehörden ist die Angabe von „Interessen“ vorgesehen.

Hintergrund dafür ist, dass ich meine „Interessen“ angeben muss, wenn ich mich auf die für die Videoüberwachung meist einschlägige Rechtsgrundlage der Verarbeitung auf Basis einer „Interessenabwägung“ nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO stütze.

In der Praxis sind die Angaben zu Zwecken und Interessen häufig aber identisch. Es ist hier rechtlich nicht zwingend erforderlich, dies doppelt anzugeben. Entscheidend ist, dass der Betroffene nachvollziehen kann, welche Zwecke und Interessen der Verantwortliche bei der Videoüberwachung verfolgt.

Muster für einen Text zu Zweck, Interessen und Rechtsgrundlagen für ein Hinweisschild zur Videoüberwachung

Ein Text, der für viele Videoüberwachungen passen sollte, ist dieser:

Die Videoüberwachung erfolgt zur Wahrnehmung des Hausrechts, zur Verhinderung von Straftaten sowie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Rechtsgrundlage der Videoüberwachung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, wobei unsere Interessen sich aus den vorgenannten Zwecken ergeben. Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 lit. f) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

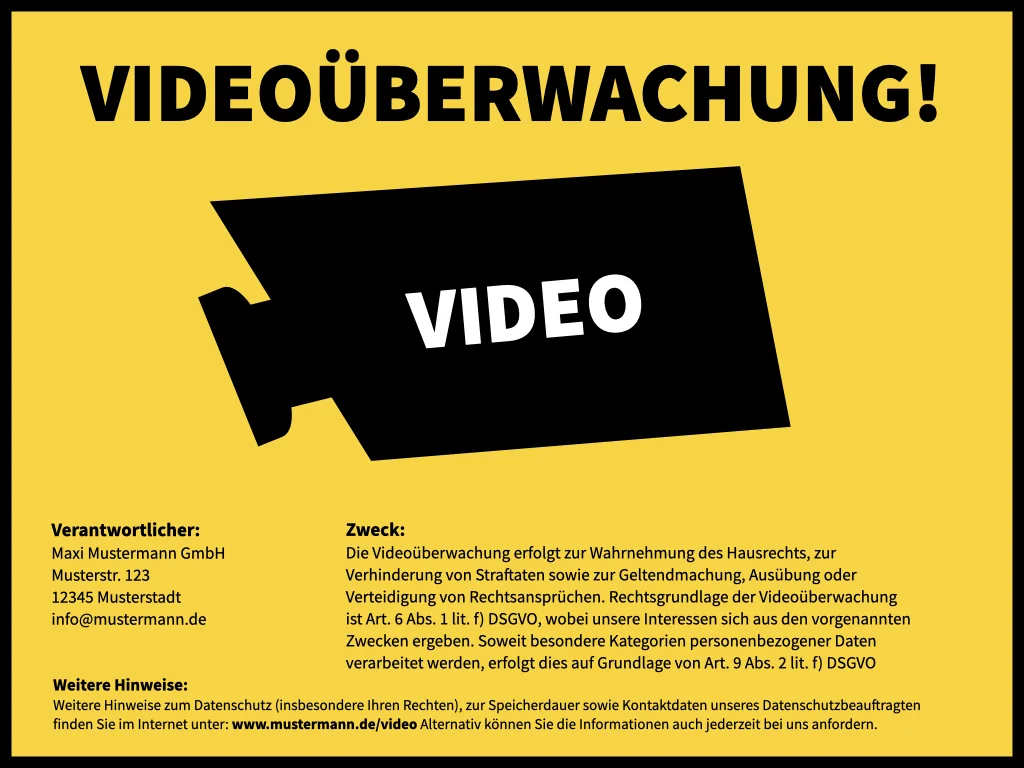

Wieso ist dein Schild denn in „gelb“ und nicht wie bei Videoüberwachung „üblich“ in „blau“?

Seit der DIN 33450 wird häufig ein Piktogramm zur Kenntlichmachung von Videoüberwachung genutzt, das eine weiße Kamera auf blauem Grund zeigt. Ein ähnliches Symbol befindet sich auch in dem o.g. Muster der Aufsichtsbehörden.

Ich mag das „Blau“ dieser Kennzeichen zwar. Aber: Da in meinem Muster die von den Aufsichtsbehörden aufgestellten Anforderungen, die rechtlich unverbindlich sind, unterschritten werden, war meine Überlegung, das Ganze nach gesundem Menschenverstand („GM“) so anzugehen, dass das Schild zwar weniger Informationen, dafür aber mehr Wirkung beim Betroffenen entfaltet.

Und da bietet sich die Verwendung von Warnfarben aus der Natur an. Warnfarben sind in der Regel gelb, orange und rot. Da mir rot zu „krass“ war, ich orange nicht passend fand, lag folgender Gedanke bei umhersummenden Wespen im Spätsommer nahe. Warum nicht also gelb und schwarz für das Hinweisschild verwenden? Yep…that’s it. Und wie passend, dass auch andere Schilder zur Warnung diesen Gedanken nutzen:

Mein Hinweisschild soll also nicht ein neutrales „Blau“, sondern vielmehr eine gelbe Warnung mit schwarzer Schrift darstellen. Das hat den Vorteil, dass Betroffene sehr viel deutlicher auf den Umstand der Videoüberwachung hingewiesen werden als bei der Verwendung der blauen Farbe.

Und ich meine, dass es dann aber auch vertretbar ist, den Medienbruch zu nutzen, um nur die wesentlichen Informationen anzugeben.

Muss nicht die Speicherdauer direkt auf dem Schild angegeben werden?

Auch wenn die Aufsichtsbehörden dies grundsätzlich verlangen, lässt sich der DSGVO nicht direkt entnehmen, dass ein Hinweis auf die Speicherdauer direkt auf dem Schild zwingend erforderlich ist.

Denn die Angabe der Speicherdauer kann den Zweck einer Videoüberwachung ggf. sogar gefährden. Wenn z.B. eine Person auf einem Hinweisschild zur Videoüberwachung mit der Nase darauf gestoßen wird, dass die Speicherung nur für 24 Stunden erfolgt (die Aufsichtsbehörden halten fälschlicherweise 48-72 Stunden für maximal zulässig), dann könnte er z.B. strafbare Handlungen zeitlich so planen, dass die Beweissicherung für die Geltendmachung rechtlicher Ansprüche ins Leere laufen würde.

Natürlich könnte man jetzt argumentieren, dass auch potentielle Straftäter die Datenschutzhinweise im Internet dann nachlesen könnten. Und genau das ist richtig. Denn das hier vorgebrachte Argument ist ein schwaches Argument.

Genauso schwach ist aber auch das Argument, dass die Videohinweise zwingend auf ein Schild müssten, wenn der Zugang zu den Informationen über das Internet doch (für potentielle Straftäter) so einfach wäre. Was ein potentieller Straftäter kann, wird auch jede andere Bürgerin oder jeder andere Bürger hinbekommen können.

Für eine konkrete Angabe der Speicherdauer gibt es im Hinblick auf den Schutz der Betroffenen m.E. kein zwingendes Erfordernis. Es kann angegeben werden, es reicht aber meiner Meinung nach auch aus, dieses in weiteren Datenschutzhinweisen im Internet anzugeben.

Und hier ist nun das Hinweisschild zur Videoüberwachung

Ich stelle das Hinweisschild im Powerpoint-Format zur Verfügung. So kann es von wohl den meisten verwendet und vor allem nach eigenen Bedürfnissen geändert werden. Die Datei findet ihr hier zum Download:

- Videoüberwachung Hinweis DSGVO (.pptx)

Nutzungsrechte:

Die Datei kann frei für private und gewerbliche Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht nur zulässig, sondern erwünscht, um die Hinweise an die „eigene“ Videoüberwachung anzupassen. Die Grafiken in der Datei können ebenfalls weiterverwendet werden. Die Schriftart kann (Source Sans Pro) natürlich auch verändert werden.

Viel Spaß damit!